概述【1】

番泻苷为由番泻叶中提取的番泻苷甲(Sennoside A)与乙(Sennoside B)的钙盐的等量混合物,也可直接用番泻叶。本品对大肠壁有刺激作用,反射性地使其蠕动增加,引起排便。适用于便秘,尤适用于服驱虫药后的导泻。

应用【1】

1. 利下作用

小鼠静注40mg/kg番泻苷无泻下作用,而口服则有100%的效果。将番泻叶的各种分解产物直接注入盲肠时,大黄酸蒽酮泻下活性最强,并且与番泻叶的作用部位一致。故番泻苷在体内的代谢产物之一大黄酸蒽酮是番泻苷真正的泻下活性成分。较大剂量番泻苷还可使肠道对水、电解质的吸收明显减少,服药后5~6h可明显增加体液向肠腔的分泌,使肠腔容积增大,进而使肠蠕动增加,产生攻里通下作用。番泻苷能增强小鼠的肠道运动功能,具有润肠通便之功效,其机制可能与促进肠道胃动素释放,降低肠道生长激素水平和抑制小肠黏膜Na+-K+一ATP酶的活性有关。

2. 抗菌活性

除了泻下作用,番泻苷还有抑菌作用。番泻苷对肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌和金黄色葡萄球菌有抑制作用。此外据报道,番泻叶醇提取物对多种细菌( 葡萄球菌及白喉杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌) 有抑制作用; 其水提物则仅对伤寒杆菌有效;水浸液( 1 ∶4)体外对奥杜盎氏小芽孢癣菌及星形奴卡氏菌等皮肤真菌有抑制作用。抑菌的机理可能是与细菌的DNA 结合,抑制DNA、RNA 和蛋白质的生物合成有关。

3.其他

采用钙荧光探针Fura-2定量分析的方法研究了番泻苷对血小板细胞内游离钙浓度的影响。结果表明番泻苷抑制血小板细胞聚集的作用与其抑制钙离子内流有关。研究番泻苷对小鼠骨髓细胞的遗传毒性实验,结果表明番泻苷B的基因毒性较弱。

肠内菌转化【2】

番泻苷被肠内细菌代谢,但肠内细菌并非均有活性,并且作用的具体步骤也不完全相同。根据20种厌氧菌对番泻苷A的代谢途径不同,将其分为4种类型:

种包括楔型梭菌、青春双歧杆菌和丁酸杆菌。楔形梭菌和青春双歧杆菌有B一葡萄糖苷酶活性,将番泻苷A转化为番泻苷元。但丁酸杆菌在含有甲基一8一葡萄糖苷培养基上继续培养后才能将番泻苷A转化为番泻苷元。

第二种包括直肠真杆菌、黏液真杆菌、迟缓真杆菌和中间型消化链球菌,将番泻苷A转化为番泻苷B,即将H-10和H-10/两个反式氢转化为顺式。在与番泻苷A温孵培养24h后,番泻苷A和番泻苷B的比例为4:1或2:1。这组细菌无B一葡萄糖苷酶活性,不能将番泻苷A转化为番泻苷元。

第三种包括气夹膜杆菌和短乳杆菌,可将番泻苷A转化为一未知化合物。

第四种细菌包括脆弱拟杆菌多形亚种、脆弱拟杆菌普通亚种、长双歧杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、厌氧消化链球菌、小韦荣球菌亚种、产碱韦荣球菌小亚种、奇异变形菌、大肠杆菌W-1110和大肠杆菌0-127,这些细菌不能转化番泻苷A。

在对番泻苷有代谢能力的几种肠内有益菌的分离和比较的实验中共分离得到3属4种42株肠内有益菌。将上述菌株接种于1.0%番泻苷Gam broth中的培养结果表明,番泻苷对这些菌株的增殖没有影响;42株肠内细菌中,2株Bifidobacterium breVe、1株B.longum、1株Enterococcus feacalis表现出对番泻苷的代谢性。而且,该培养液的眼观现象及pH值依菌株不同,颜色、透明度等不同。分别将上述4株茵同B.strain SEN等接种于0.17%番泻苷(A+B)Gam broth(1.oH Glu—cose)中并进行HPLC检测,结果B.breveB7061、及B.10ngum B70621显示了高番泻苷代谢能力,最高可达258/-g/mL。各菌株培养24h后,均达到各自的番泻素最高转化值。同时,番泻苷(A+B)的量随时间的推移不断减少,B.breve B7061培养液中的番泻苷(A+B)的量下降趋势从培养lOh后到24h最为显著;E.feacalis$7061培养液中的番泻苷(A+B)的量下降较平稳。番泻苷的产生量同培养液中的菌数增殖并不同步,培养10h后,各菌株特别是B.breve B7061已开始进入增殖安定期,而番泻苷的生成量约是24h后生成量的1/6~1/5。

体内代谢

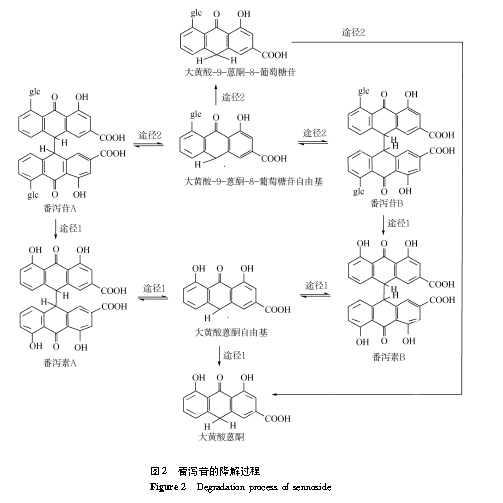

番泻苷AB 在大肠降解为大黄酸蒽酮有2 条途径,其一为番泻苷AB 发生水解反应生成番泻素AB,番泻素AB 和大黄酸蒽酮自由基相互转化,再由大黄酸蒽酮自由基转化为大黄酸蒽酮; 其二为番泻苷先发生氧化反应生成大黄酸-9-蒽酮-8-葡萄糖苷自由基,再转化为大黄酸-9-蒽酮8-葡萄糖苷,最后在水解酶的作用下生成大黄酸蒽酮(见下图) 。通过对尿液及粪便排泄物的研究表明,大黄酸蒽酮吸收后,氧化为大黄酸,再与葡萄糖醛酸及硫酸结合,通过尿液和粪便排出体外。从尿中检出了大黄酸、番泻素、大黄酸单硫酸、大黄酸单葡萄糖醛酸。粪便中检出了番泻素、大黄酸。

参考文献

[1] 师海波,王克林主编,最新临床药物手册 3版,军事医学科学出版社,2013.01,第803页

[2] 刘斌著,中药成分体内代谢与分析,中国中医药出版社,2011.08,第433页